Note for my English readers: this post is about my reflections on Trump’s tariffs last week. There will be an English version of it in the next few days. Please stay tuned!

读经济学博士时,我专攻的方向是国际贸易。

当时,全球化和自由贸易被视为不言自明的真理,任何偏离这个真理的政策——产业政策也好,关税也罢,还是汇率调控——都被当作是“异端邪说”。

作为一名中国学生,我陷入了深深的困惑:学界口诛笔伐的那些“异端”政策,偏偏是中国改革开放的关键武器。如果这些政策真的一文不值,那中国的经济奇迹岂不是成了一个无解的谜?

几经挣扎,我最后的博士论文还是做了关于“最优关税额度”的研究。当然,对于当时的学术界而言,这个“最优关税额度”显然应该是零——也就是说,没有任何障碍的自由贸易是最好的经济政策。而这个研究方向也成为我后来离开学术界的众多原因之一。

所以你无法想象我本周听到特朗普新的关税政策时的五味杂陈。当然,我可不会因为特朗普和我一样质疑“零关税”而认为找到了知音。这个政策制定得非常业余,基于一个没有什么经济学逻辑的公式,甚至可能来自于ChatGPT。但另一方面,所谓“物极必反”,我认为主流经济学界长期以来对于自由贸易无条件的支持和颂扬对于这一结果也要负有很大的责任1。

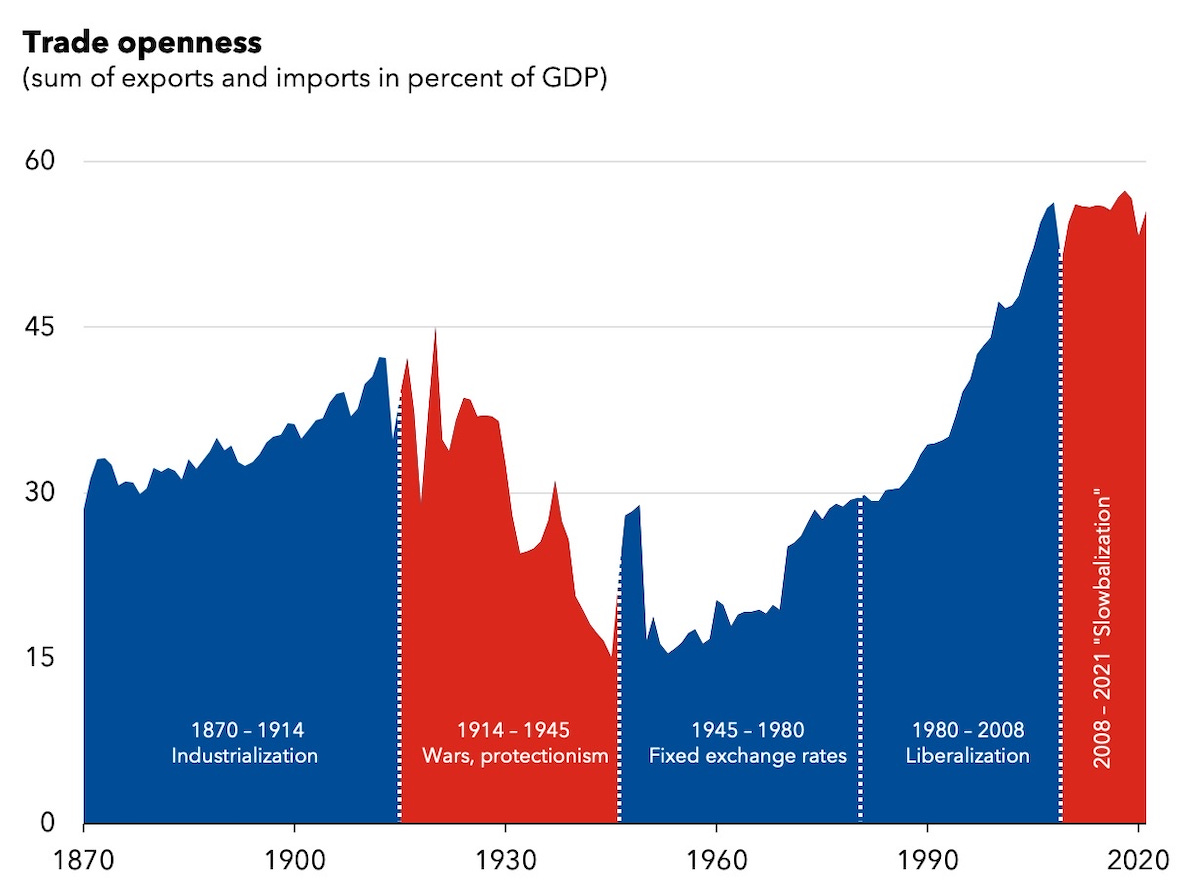

看看上面这张图——它展示了过去150年全球化程度(用各国进出口总量占世界GDP的比例来衡量)的变化。可以看到,在人类历史上,全球化程度好似一个钟摆一样,在开放与收缩之间摆来摆去。第一次世界大战以前的半个世纪是贸易越来越开放的年代,随后却进入了两次世界大战和经济大萧条时代保护主义的盛行。战后,随着经济的缓慢复苏,全球化程度也在美国主导的国际经济秩序下缓慢提升;直到中国改革开放以后,提升速度开始迅速加快,至2008年金融危机左右达到顶点。但金融危机虽然遏制了全球化程度的进一步提升,却并没有扭转这一趋势。

而今后的经济史学家们会说,2025年特朗普政府的这个关税政策,标志着过去80年里全球化趋势的终止和逆转。

今天,我想借特朗普关税这一时事,和大家聊聊几个问题:为什么经济学家对自由贸易如此推崇?这些理论在何处与现实脱节?是什么让美国走到了今天这种极端保护主义的地步?未来的国际贸易秩序又将如何重塑?

以下是本周的分享。往期内容可以在这里找到。

如果你是这份Newsletter的长期读者,也许会发现这周没有像往常一样分享优质链接。但下文中尤其是“不受遏制的自由贸易铸成大错”一段里的这三篇链接(1,2,3)一样非常推荐给对国际贸易和产业政策这两个议题感兴趣的读者。

贸易经济学理论的黄金屋

传统国际贸易理论其实可以浓缩为几个关键的理论模型。

最令人耳熟能详的是古典经济学家大卫·李嘉图(David Ricardo)的比较优势理论。这个理论说,国际贸易中,每个国家只需专注于生产其相对擅长的商品,然后通过贸易交换就可以获利。即便一个国家在所有商品生产上都不如另一个国家,两国之间的贸易依然可以实现双赢。

看看你手中的智能手机就能明白:中国在高效组装和制造上独具优势,美国和韩国则在芯片设计领域技高一筹,日本则专注于生产关键的精密零部件。通过国际分工,每个国家专注于自己的比较优势,最终使得消费者能以更低的价格获得更好的产品。如果每个国家都要完全自给自足地生产整个手机,不仅成本会大幅上升,质量也会下降。

我当年曾经在包饺子的时候拿这个理论和一位北方朋友开过一个玩笑:我说我和面、擀皮和包饺子都没有你在行,李嘉图说我应该做我最有比较优势的事儿——下饺子和吃饺子。当然,我的北方朋友可不买账。他笑着说:“你连和面和擀皮都不干,所有辛苦活儿都让我来,你倒是轻松自在?这理论听起来忒荒唐!”

后来保罗·克鲁格曼(Paul Krugman,2008年诺贝尔经济学奖得主)和Marc Melitz(哈佛大学经济学教授)都在这个理论基础上做了延伸。克鲁格曼指出,国际贸易就像是为消费者开了一个全球超市,让我们能接触到各种原本难以想象的商品。比如对一位爱酒人士而言,国际贸易可以给他带来白酒、黄酒、葡萄酒、龙舌兰、清酒、威士忌等等诸多选择,如果生产这些不同的酒都有规模效应的话,那么各国不需要有比较优势也会互相交易。而Marc Melitz则认为,国际贸易可以增加各国公司之间的竞争,最终选择出技术上最有优势的公司和产品进入国际市场——比如苹果、ChatGPT或者大疆、比亚迪。

这些理论确实似乎能解释国际贸易和分工之间的很多现象。就拿手机的产业链为例,如JS Tan所说的一样,国际分工在知识、资本和劳动力这样的维度上展开,形成了以下三重结构:

知识密集型企业如苹果,负责创造知识产权;

资本密集型企业如英特尔、台积电,负责制造高利润产品(芯片);

劳动力密集型企业如富士康,负责制造和组装。

对于这些理论的传统批评是,它们假设生产要素可以在行业间毫无阻力地流动——失去工作的纺织工人可以轻松转行种葡萄。但即便阻力存在,支持自由贸易方会认为,转行的痛苦是一时的,而贸易带来的优势是长久的。同时,贸易固然会产生获益者(往往是资本)和受害者(往往是劳动者),但因为国家整体能够受益,财富再分配可以照顾到两者之间的平衡。

但我们将看到的是,支持自由贸易的经济学家把这个问题想得太简单了——这种简化忽视了贸易自由化在现实世界中产生的深刻而复杂的后果。

不受遏制的自由贸易铸成大错

来自世界经济“边缘地带”的警示

其实,如果我们稍微注意一下反殖民思想的历史,而不抱着一个欧/美中心主义的视角去看的话,自由贸易的弊端早已清晰可见。在二十世纪上半叶,委内瑞拉对外国石油公司敞开大门。到1940年前后,它甚至成为世界第三大原油生产国。然而,战后持续低迷的油价最终将委内瑞拉推向了一个关键转折点:七十年代的石油国有化。这一举动不仅改变了国家经济命脉,还间接催生了九十年代的左翼民粹主义政权,并为经济衰退埋下了伏笔。

类似的,伊朗、伊拉克、甚至俄罗斯这样的能源输出国过去数十年的历史也几乎完全被油价所主导——油价高则社会容易出现暴富,消费主义盛行,与传统价值观冲突激化;油价低则经济长期疲软,增长停滞,同样引发社会不满。

甚至亚洲四小龙的崛起都可以被解读为对自由贸易的一个警示。传统观点认为,四小龙通过自由贸易和经济开放最终推动了政治民主化。然而,我想提出一个不同的视角:四小龙经济起飞的关键,恰恰在于其初期的强权政治——尤其是对劳动力的严格管控。这种高压政策可能恰恰是推动经济腾飞的催化剂,而非阻碍。这篇文章就对比了20世纪初日本和印度纺织业的发展,以此来论证日本压制工人运动对其战前纺织业发展的积极作用。换句话说,如果没有政治和文化上的高压,自由贸易本来更有可能引发社会和政治上的失衡而无法自然发展下去。

当然,上面的这些例子大都发生在世界经济的“边缘地带”,无论它们发展的成功与否,都触及不了欧、美经济和政治的根本。也因此,这些现象虽然受到关注,但几乎完全没有引发主流经济学界对于自由贸易的反思。直到中国的崛起改变了这一切。

中国的崛起,特别是那前所未有的脱贫成就和经济发展,本可被视为自由贸易理论的巅峰之作。然而,这一成功如此之大,以至于超出了西方世界的想象和承受能力,使得自由贸易理论的诸多局限性被赤裸裸地暴露出来。

自由贸易对于美国的影响

传统的国际贸易理论往往基于“比较静态分析”这一方法论证其结果。翻译成非学术语言,“比较静态分析”就是通过比较“自由贸易前”和“自由贸易后”两个情况下各个国家之间的富裕程度来得出“贸易有利”的结论。

然而用“静态”的视角来看中国改革开放的四十多年,却是滑天下之大稽了。

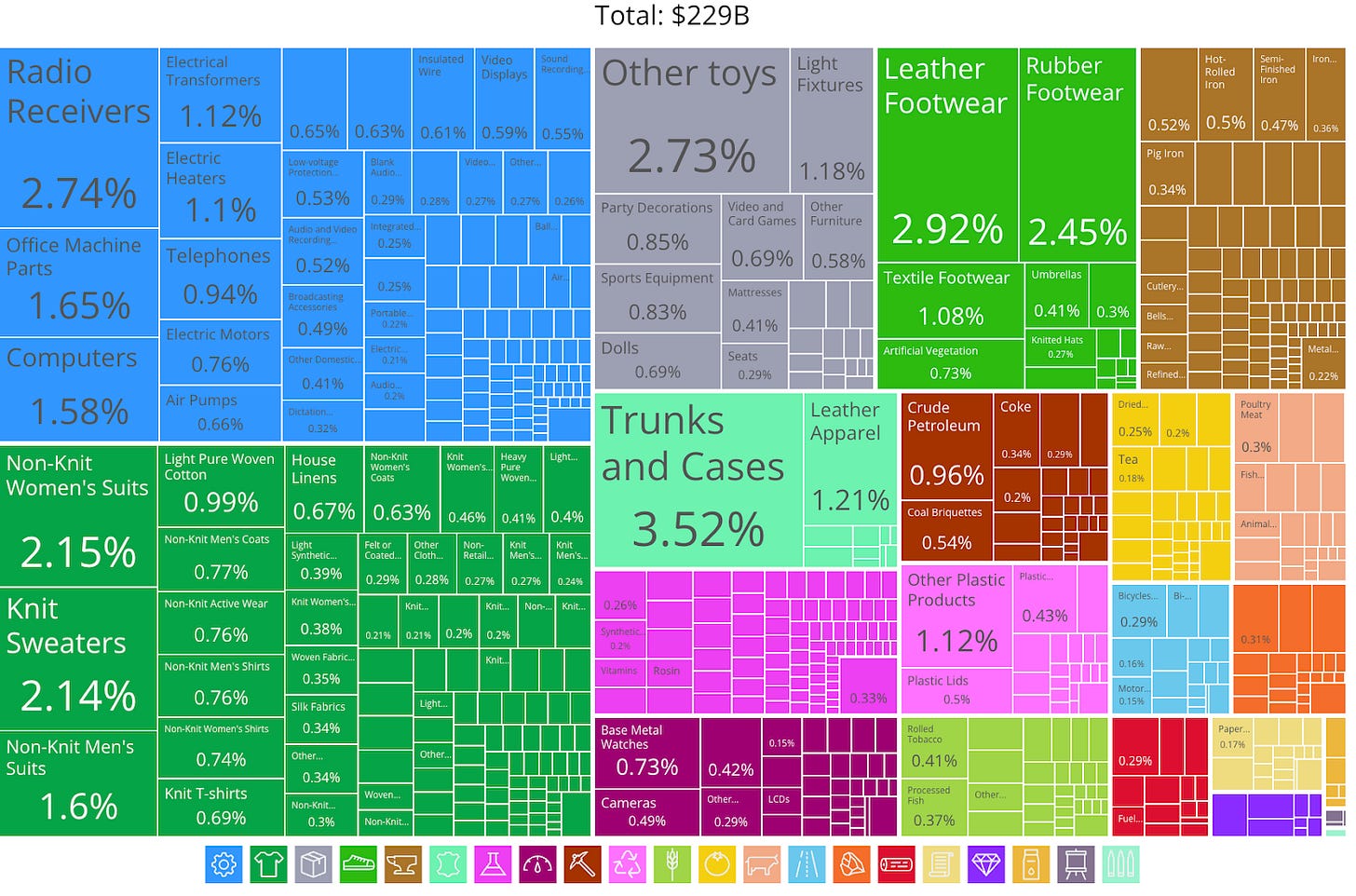

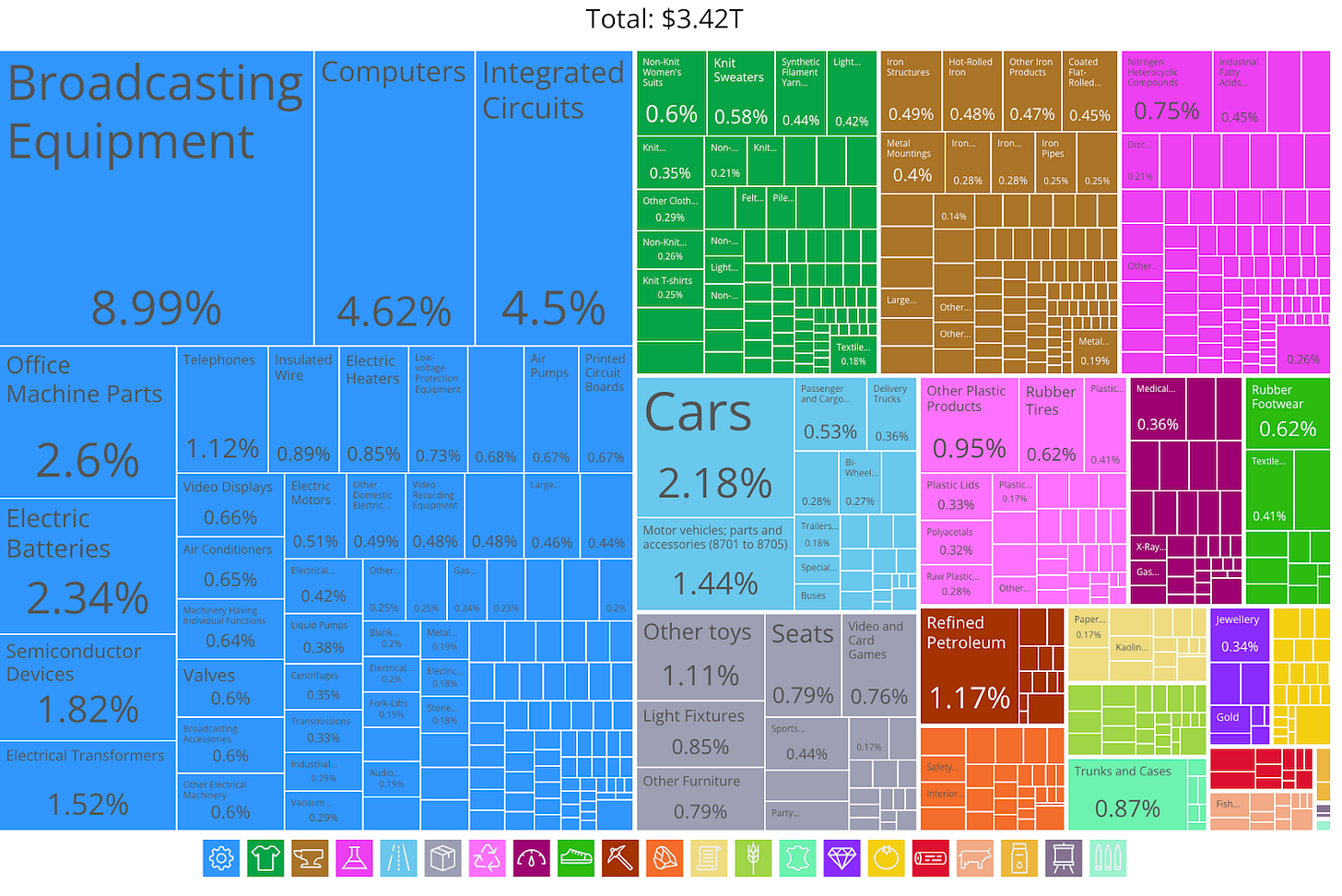

这两张图展现了中国出口的惊人转变。1995年到2023年间,中国的出口总量从2300亿美元激增至3.4万亿美元——足足增长了15倍。同期全球贸易总量仅增长约4倍,这意味着中国在全球贸易中的地位实现了跨越式提升。更引人注目的是出口产品的蜕变:30年前,中国还主要出口服装、玩具、鞋子和简单电子产品;到了2025年,复杂电子产品(通信设备、电脑、集成电路)、服装和汽车已成为其出口主力。

而这一出口商品“产品升级”背后揭示的,是这三十年里中国成功的产业政策带来的比较优势的变化。在改革开放之初,中国确实遵循比较优势理论,大力发展劳动力密集型产业,例如上面提到的服装、玩具和鞋子。然而, 这并没有成为中国发展的终点。正如Alice Evans在这篇文章中论证的一样,中国通过优惠政策引进外资、技术、形成合资公司,逐渐提升劳动力素质,并获得管理和技术方面的知识。当时机成熟,则再次通过补贴政策和产业聚集的规模效应支持本土公司发展,最终形成了今天制造业领域强大的结构性优势。

和中国的产业升级相对的则是美国制造业的下降。上图是美国制造业就业总数的曲线。1980年前后,美国制造业还是就业的主力之一,雇佣了将近1800万名工人。然而,在2001年前后,这一数字开始经历令人震惊的急剧下滑——仿佛一架失去引擎的飞机。到2010年代,制造业就业总数骤降至1200万左右。这个拐点,恰好与中国加入世界贸易组织的时间完全重合2。

麻省理工学院(MIT)经济学家David Autor的“中国冲击”研究令人触目惊心:贸易调整远比经济学教科书描绘的更加残酷和深远。当美国制造业工人被裁员时,他们并非如理论所描绘的那样能轻松转型,而是陷入了长期失业、工资下跌的泥潭,甚至整个社区为之凋敝。那些教科书上轻描淡写的“摩擦”,在现实中是家庭和社区难以愈合的创伤。而这些痛苦也随着中国产业升级的加速,影响到越来越多的美国工人。

这样的影响在美国曾经的工业区、今天的“锈带”体现的尤其严重。”锈带”指的是美国从纽约州西部到中西部各州(如宾夕法尼亚、俄亥俄、密歇根等)的那些曾经以钢铁、汽车和其他制造业为支柱的区域,如今却因工厂关闭而呈现衰败景象。

以匹兹堡(Pittsburgh)为例,这座昔日美国钢铁工业的心脏,在工厂关闭后,该地区人口在几十年间减少了近一半。俄亥俄州的扬斯敦(Youngstown)更是沦为衰败的缩影:居民收入骤降,房屋贬值,鸦片类药物滥用率更是飙升至全国最高水平之一。

我认为,去工业化对美国人民真正的影响要远比David Autor研究中呈现的要大。Autor的研究依然聚焦在受到直接影响的个人和产业上。然而当工业区变为锈带时,所造成的影响是面向一整个区域的。人口流失、税收减少、犯罪率高企、毒品泛滥、福利入不敷出、政府赤字率上升。这样一连串互相关联的问题是很难在一篇方法论干净漂亮的经济学论文中研究清楚的。

更不用说美国人近来频频挂在嘴边的贸易和“国家安全”议题之间的关系了。

站在美国的立场上看,这一结果显然背离了1990年代克林顿政府与中国建立贸易关系的初衷。也因此,最近几年来,美国出现越来越多的声音指责中国没有“遵守游戏规则”,违背世界贸易组织有关补贴和产业政策和知识产权的规定。

但是,中国真的违反了世界贸易组织(WTO)有关补贴和产业政策的规定吗?从法律角度看,美国和其他国家确实在WTO框架下提出过对中国某些政策的质疑。例如,关于补贴政策、知识产权保护和技术转让要求等方面都有过争议。中国在一些案例中进行了相应调整,在另一些案例中则坚持了自己的立场。这些争议反映了WTO规则在设计之初并未充分考虑到像中国这样的发展中大国迅速融入全球经济体系时可能出现的复杂情况。

当然,这个问题最终的答案要交给律师和历史学家。但有一点是明确的:中国经济的崛起,绝非可以简单地用违背WTO规则来一笔带过。

换一个视角来看,一些被其他国家质疑的中国的补贴政策,对整个世界经济而言也有着巨大的正面意义。正如Conrad Bastable在这篇文章中论述的一样,没有中国对电池、光伏等诸多产业的多年的长期投入,今天世界上正在发生的绿色能源革命所面临的挑战会大上无数倍3。

无论如何,我认为重点不应放在中国有没有违反“游戏规则”上,而是认识到现有贸易规则本身可能已不足以应对当今全球经济的复杂现实。中美两国都需要反思如何调整和更新这些规则,以更好地平衡发展需求与公平竞争。

那么,从美国的角度来说,如果承认目前的现状对其不利、不可持续,是否意味着特朗普的关税政策是正确的呢?

当然不是。

但我们还是要先理解为什么美国会走到今天这一步:经济上的失落感如何转化为政治上的极端化。当传统工业区的居民看着他们的社区在全球化浪潮中衰落,而主流声音却依然坚持自由贸易的好处时,这种不满很自然地寻找到了政治出口。

摆钟回摇:民粹的反弹

让我们从二战之前的德国开始说起。

1932年,在纳粹上台的前一年,一个令人不安的政治奇观在德国上演:极左的德国共产党(KPD)和极右的纳粹党竟然短暂地携手合作。在柏林,这两个意识形态水火不容的政党罕见地联合起来,共同支持针对交通和房租的罢工。在1932年11月的柏林交通公司(BVG)罢工中,昔日的死敌并肩站立,一起为工人权益募集资金。

当然,合作的两党各怀鬼胎。当时,德共受斯大林指示,以为这样的战术合作可以为革命铺路;而纳粹则希望在工人阶级中扩大影响力。但同样重要的是, 这种政治光谱两端的合流有着深刻的经济根源——魏玛共和国当时正经历着严重的经济危机和大规模失业。这样合作的可能也揭示了一个事实:西方语境里的极左和极右之间往往只有一线之隔。

类似的情况也发生在今天的美国。在2024年选举中,美国曾经辉煌的工业区——如今的“锈带”地区,成为决定大选走向的关键战场。纽约时报的一篇报道令人震惊地指出,许多曾经坚定支持伯尼·桑德斯(Bernie Sanders)激进左翼理念的选民,如今却转向支持特朗普。

在今天美国的“锈带”地区,民众面临的困境与魏玛共和国时期有着惊人的相似之处。两种情况下,民众都感受到了经济体系的背叛:当年是战败与通货膨胀,今天则是去工业化与全球化。当经济体系似乎不再为普通人服务时,选民便寻求打破现状的激进解决方案。

为什么会发生这样的现象呢?在西方政治光谱中,极左追求的是经济保护主义:他们希望通过财富再分配、强有力的劳工政策和对经济寡头的打击,重构一个更加公平的经济社会。

而极右则坚守文化保守主义:他们试图通过政治干预,维护传统文化、宗教信仰和族裔边界,企图在快速变迁的世界中冻结一个想象中的“黄金时代”。

两者之间的诉求其实并不矛盾。而在一些特殊历史时期下,当全球化、跨国贸易成为焦点议题时,极左和极右仿佛在一个想象的舞台上达成默契。他们共同怀念一个虚构的过去——那个平等未泯、美国梦尚未破碎、基督教文化主导一切、新自由主义尚未横行的理想时代。

所以要Make America Great Again!

西方政治这两极的另一共同点是,两者都属于民粹主义,反对精英,反对建制派。这一点在我的另一篇文章里有更详细的论述。

从这些角度来看,特朗普政府的关税政策实际上是一种心理上的应对机制(coping mechanism)。既然现行的自由贸易被视为社会衰退的罪魁祸首,那么高关税就成了一种看似直接的解决方案。事实上,这种做法忽视了上述美国经济问题的根本原因:不仅仅是全球化,还包括政府的官僚化问题、对短期经济利益的盲目追逐,以及缺乏维持现代制造业的复杂生态的能力。

遗憾的是,这种政策不过是一种徒劳的心理补偿。重建美国工业基础是一项需要长期规划、多方协调和缓慢推进的系统工程。短期内盲目加征关税,不仅会剥夺工薪阶层享受全球贸易红利的机会,还会严重扰乱高度复杂的全球产业链。想象一下,生产一部智能手机可能需要数百甚至上千个来自不同国家的中间产品,贸然干预这一精密的全球生态系统,盲目地对中间产品征收关税,甚至很有可能严重影响到美国今天尚存的制造业。

这样搬起石头砸包括自己在内全世界脚的政策,显然出自一个民粹主义政府之手。

但我作为曾经的业内人,依然认为经济学家对这一现状需要负上不小的责任。凯恩斯曾说:事实变了,我的看法也会随之改变4。然而,主流经济学界固守着自由贸易的教条,对全球化带来的社会创伤视而不见。当经济学理论与现实脱节,固执地认为贸易永远是有益的,民粹主义的种子就在不知不觉中被种下了。

探寻新路:自由贸易需要全局视角

在一个更加全局的视角里,经济只是众多社会维度中相对重要的一个。国际贸易理论固然有其价值,但它也只是经济维度中的一个分支。在国际贸易的范畴内,经典的自由贸易理论依然成立,更多的自由贸易确实可以在大多数情况下带来更多的收入增加。但是一味教条地提倡自由贸易,只会让国际贸易经济学更快地触碰到其他经济学分支,乃至政治、文化等其他领域的边界,从而引发强烈反弹。

哈佛大学的Dani Rodrik曾提出过一个“全球化三难困境”。他说,一个国家不可能同时实现以下三个目标:深度全球化、民主政治和国家自主权。在这三者之间,我们最多只能同时实现其中的两个。如果一个国家要保持充分的国家自主权和民主政治,那么它就必须限制全球化的程度;如果要追求深度全球化和民主政治,就必须放弃部分国家自主权;而如果要同时追求深度全球化和完全的国家自主权,则必然会削弱民主政治。

我以为这个困境指向正确的方向,但依然走得不够远。国家主权、(民主)政权的稳定固然是深度全球化可能触碰到的反噬,但财富分配公平问题、移民问题、城市的兴衰问题,甚至与传统文化之间的冲突问题、生育率问题、环境保护问题等等,这些又何尝不会对全球化提出更深的挑战?

在一味追寻自由贸易的过程中,我们已经目睹了太多这样的现实:昔日辉煌的工业区衰败,石油生产大国财政极度不稳定,原材料输出国对殖民主义的反抗,以及席卷全球的民粹主义浪潮。经济不过是人类社会众多维度中的一个,而国际贸易也仅仅是经济中的一个缩影。

正如开篇所言,特朗普的关税政策标志着过去80年全球化趋势的逆转。即便美国随后与部分国家达成双边贸易协定、降低关税,这也意味着对世界贸易组织多边贸易协定框架的实质性背弃。贸易政策的天平已经明显向保护主义倾斜。。

放眼未来,我看到两种可能性。

第一种,或许只是一厢情愿的美好设想:中国或许能抓住这个机会,迅速拉动国内需求,同时降低(对美国以外国家的)关税,显著增加对外国商品的进口需求。如此一来,中国可能在某种程度上接过美国曾经扮演的"全球第一市场"的角色。

实现这一点谈何容易。但若能成真,一定程度的自由贸易和经济效率或许依然可以维系。中国需要与其他仍留在自由贸易体系中的国家共同修订规则,确保这个体系能更好地符合更多国家的长期利益,避免(中国或是其他国家)重蹈美国的覆辙。对除美国外的大多数国家而言,这或许是个相对理想的结局。

但要实现这一蓝图,首要前提是中国"迅速拉动国内需求"。反观当下,中国经济增速放缓,且过去三十年一直依赖投资而非消费拉动经济,这个设想恐怕说起来轻巧,做起来困难。

更可能的发展是:世界将滑入更深的保护主义泥潭。关税林立,世界贸易组织将渐趋形同虚设,仅有少数国家通过双边或小范围多边协议(如东盟、欧盟)维持有限的贸易自由。

即便是这种关税林立的局面,也未必是最坏的结局。真正令人担忧的是,上一个世纪上半叶保护主义抬头后曾酿成的悲剧——经济大萧条和之后的世界大战——也有重演的可能。

感谢你的阅读!你对自由贸易与保护主义有什么看法?欢迎在评论区分享你的想法。如果你认为本文有价值,请订阅"他山之石",并通过社交网络点赞和分享,帮助更多人了解这些重要话题。

公正的说,像Dani Rodrik这样,直接参与政策制定的部分经济学家对于自由贸易是有批判的;但在很长的一段时间内,甚至直到今日,这样的批判都没有撼动自由贸易作为经济领域主流意见的地位。

除了贸易之外,技术进步和自动化也是促成美国制造业雇佣人数下降的潜在原因之一。国际贸易到底导致了多少制造业就业的下降依然是学界一个颇具争议的话题。

精彩!关税是一部分,过去几十年里(以及现在)美元的特殊地位和美国资本的投资偏好应该也有关系。