这里是我每周的思考和笔记合集。我的兴趣范围比较杂:科技、公益、创业、经济、组织管理等等。选择这些领域是因为它们之间有许多相互联系和共同点。就像在不同领域里探索,常常能够激发新视角,从而形成更丰富的理解。如果这份Newsletter能够坚持下去,我会专门找一期来更具体地聊一聊为什么选择这样广泛的领域来关注和分享。

以下是本周的链接分享。1

一、AI艺术图灵测试(原文链接)

“人工智能能够以伟大艺术家的风格创作出合理的仿制画。艺术家的艺术风格越现代、越‘概念化’,就越容易被模仿。然而,它们目前还无法发明出有趣的新风格(它们能做到吗?)。”

阅读提示:文章前一半图画多文字少,最适合打开直觉和思路;后一半则是作者把他的直觉落实在纸上的过程。

作者写这篇文章前大概一个月,另一位博主Scott Alexander 曾让他的 11,000 名读者参与了一个 AI 艺术的“图灵测试”(如果你感兴趣,现在仍然可以去做这个测试),这篇文章其实是对 Scott 原文的评论。

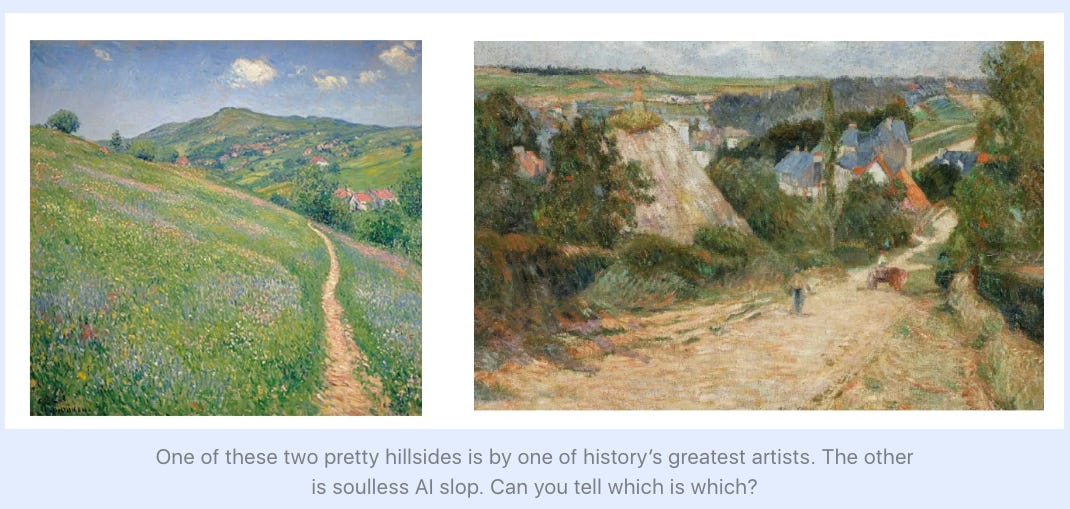

文中讨论伦勃朗的画的部分让我读来很有共鸣。然而对我来说,文章里最有趣的部分还是关于人工智能创作的艺术品是否具备“灵魂”的问题。借用文中的一个例子,你能猜出下面两幅印象派画作中,哪一幅是人工智能创作的,哪一幅是人类艺术家创作的吗?

作者说:“如果单独展示,我怀疑自己能否分辨出这两幅作品是由艺术家还是机器创作的。然而,当并排展示时,右边那幅(由高更创作)看起来更像是出自有血有肉的人之手,体现出他或她对创作目标的独特构想。”

我觉得“体现出他或她对创作目标的独特构想”正是问题的核心。高更的画作即使我不能完全理解,也能感受到其中的独特意图。例如,土路上一人一车的存在绝非偶然,而路边的树的形状和颜色也给人一种并不自然、“别有用心”的感觉。

与AI作画缺少“灵魂”相关的另一个点是人工智能目前可能还无法创造新的风格。这是因为创造新风格需要对已有风格的深度理解,以及在长期试验中不断调整和突破,而AI目前的学习过程更多是基于已有数据的模式识别。此外,AI缺乏独立的审美判断力和目标设定能力,这使得它难以进行风格的创造性革新。这两点固然是我们带着人类有色眼镜看出的结论,但同时,我们也知道这背后和目前的大部分Gen AI还不具备确立一个长期目标并朝着这个目标系统努力相关。当一名人类画家创造新风格时,他/她往往基于对已有风格的深度理解,并形成新的技法和风格,随后再通过长期、反复的迭代进行完善。这个迭代的过程甚至往往不是由单个画家完成,而是由画家群体共同努力完成,所以才有了不同的流派。

从这个角度来说,我们对于目前AI作画的批评,尤其是上升到”缺少灵魂“这样的批评或许显得草率。我们知道现在的Gen AI最后的调参往往是通过“基于人类反馈的强化学习”(Reinforcement Learning with Human Feedback)完成。参与这个步骤提供反馈的人既不是专业人士,又恐怕只会在画作上花上短短的一段时间便给出反馈。这样调参后出来的AI不具备规划能力也就不是一件奇怪的事儿了。

这又让我联想到了科学哲学(Philosophy of Science)。科学哲学的核心问题是“什么才算是科学“、”科学如何得到发展“。20世纪中期,科学哲学的研究者渐渐意识到,科学的进步不仅仅是个体科学家的发现,而是依赖科学家群体之间的协作与交流。他们之间的传承、关系与互动在推动科学发展中起到了关键作用。这种互动与艺术领域的画家、评论家、收藏家之间的动态关系很相似:新风格的出现通常源于集体试验、批评和迭代,而不是单一创作者的孤立努力。这让我想到,Gen AI 作画或许也需要类似的群体协作,才能突破现有的模仿模式,创造真正意义上的新风格。我在想Gen AI作画是不是也是这个道理。毕竟,脱离了画家、评论家、收藏夹、业余爱好者之间复杂的互动,我很难想象出新的风格和大师能够凭空产生出来。

二、可持续狩猎(原文链接)

“可持续狩猎的理念是牺牲极小比例的动物种群进行狩猎旅游,并利用这笔资金来保护其余 99% 的种群。这基本上就是博茨瓦纳对大象种群采取的策略。”

阅读提示:这本书还是能看出出自中学生之手的,所以看点不一定在内容和细节。

分享这个链接有两个原因。第一,这篇文章的作者是一位 14 岁的中学生(可以去看看他的油管频道,他主持了几十个关于自然保护的播客)。教育的过程中如何不扼杀、甚至是激发人对于兴趣的主动钻研,是一个非常重要的话题。

第二,我觉得“可持续狩猎”这个概念非常有意思,它同时也揭示了公益领域常见的目标不清晰的问题。例如,当一家公益组织的目标是保护动物的时候,我们究竟怎么解读这个目标:它意味着减少对动物的杀戮?还是提高动物的福祉?还是维护物种的多样性(或是其他)?这几个目标看似相似,细细想来其实都不一样。提高动物整体福祉也许并不排斥对少量动物的狩猎。维护物种多样性则意味着将物种的珍稀程度和动物生命的价值直接挂钩。

这里的例子虽然是保护动物,但“公益机构的目标常常具有多重解读”这个点确实相通的。而基于对这些目标理解不一的分歧和争论,也往往常伴公益机构的整个生命周期。因为涉及价值观和目标,这些不同的理解往往并不存在客观上的更优解,还涉及不同哲学体系之间的矛盾和张力。从这个角度来说,拥有一位有威望、能拍板的领导者,往往对解决这一类的纷争从而保证公益机构能够长期聚焦一个不变的方向至关重要。

三、监狱:有用吗?(原文链接)

“监禁理论上可以通过三种方式减少犯罪:威慑、剥夺犯罪能力或改造。”

阅读提示:对于不喜欢阅读长段内容的读者,可以只看开头的定义、方法论部分以及结尾的总结。

“在当前的大多数边际情况下,监禁相比其他减少犯罪的方法成本效益较低。如果人们不是被‘对犯罪强硬’的情绪所吸引,他们可能会倾向于将司法系统的资源从监狱转移到其他领域,例如警察和法院。”

监狱真的有用吗?(在美国)监禁的人是否过多?这些问题涉及到正义和法律理论,例如应报式正义、修复式正义或功利主义等不同框架。同时,它们也与近年来从种族歧视角度对国家暴力机构的批判相关,这种批判在 woke 文化的影响下愈发受到关注。本身是一个非常棘手的问题。这篇文章在两个方面做得很好:

作者以非常客观的方式讨论了这样一个敏感的话题,从学术综述开始,用平实的语言将监禁的潜在作用分为三种,然后依次讨论这些作用在实际中的效果有多大,是否值得。

讨论不仅限于严谨而枯燥的学术语言,作者灵活运用了现实世界中的一些例子,比如萨尔瓦多总统布克尔通过监禁全国 1% 的人口大幅降低犯罪率的例子,将这些例子与学术观点结合起来,甚至对学术观点进行一些批判。

感谢你的阅读

你对这些话题的看法是什么?欢迎留言分享。如果你觉得这些内容有意思,请在这里输入你的邮箱订阅他山之石 。

注:很多链接是英文的,我会对每篇分享的内容做简短评论。在如今的大语言模型时代,其实只需要很少的努力就可以阅读其他语言的内容——当然,前提是你对内容本身感兴趣。